交通事故に遭ったら、まずは整形外科へ

茨城県土浦市の西郷整形外科リハビリクリニックでは交通事故に遭われた方に対して、整形外科専門医による丁寧な診察・検査、安心できる治療を心がけています。投薬治療だけではなく、物理療法や理学療法士によるリハビリテーションなど、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療を提供しています。 交通事故によるむち打ち症や痛みなどの症状は数日後から痛みが現れたり、思ったよりも治療が長引いたりすることがあります。早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。特に交通事故での症状は早期に治療開始するほど後遺症を残しにくくなります。また、事故後時間が経過してから受診すると事故との関連性が証明できないケースもございますので、自動車保険で治療費を請求できないこともあります。 そのため、交通事故に遭ったらお早めに整形外科への通院を開始してください。

事故後におこる代表的な症状

交通事故後の代表的な症状に、むち打ち症があります。首(頸部)にはたくさんの神経が通っているため、むち打ち症になると首の痛み・筋肉の張り・頭痛・手足のしびれ・吐き気など、さまざまな症状が現れることがあります。さらに痛みから逃れるために取る姿勢や筋肉への過度な緊張によって、さらに姿勢が悪化して痛みが強くなるという悪循環に陥り、どんどん症状が悪くなる場合もあります。当院では悪循環に陥らず早期回復を目指すために、痛みを抑える治療や、姿勢や筋肉の緊張を改善するリハビリテーションを行い、状態に合わせた総合的な治療を行います。いつか治るだろうと思って様子を見るのではなく、適切に治療やアドバイスを受けながら生活することで、上記のような悪い流れになることを防げます。

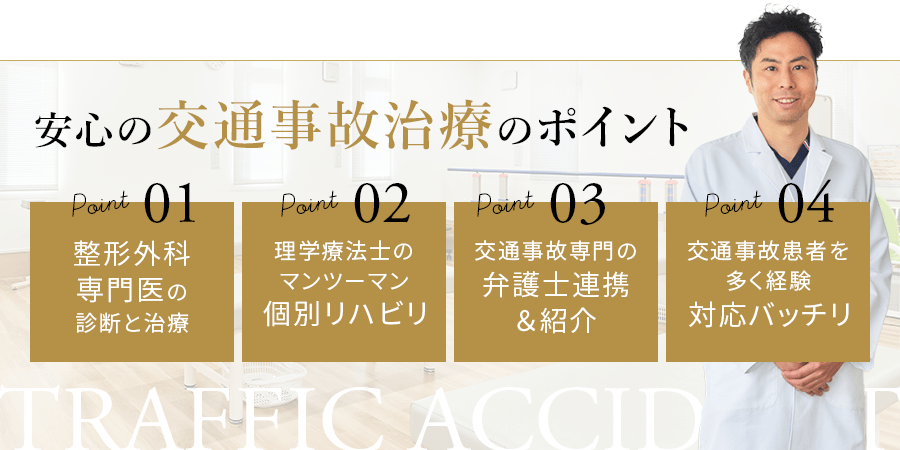

西郷整形外科リハビリクリニックの交通事故治療の特徴

整形外科専門医による問診・診察、レントゲンや超音波検査など必要な検査を行い、症状の原因を精査し、治療方針の決定をいたします。MRIなどの精密検査が必要な場合は速やかに土浦協同病院をはじめとした機関と連携・紹介を行います。

理学療法士による個別リハビリに力を入れております。当院は国家資格を持った理学療法士が在籍しており、運動器リハビリテーション施設基準Ⅰを取得しています。患者様一人ひとりの事故によって生じた症状に合わせ、リハビリや日常生活での注意点などの指導を行います。

当院は医師の指示・監視下のもと、物理療法などのも適宜組み合わせて治療を行います。後遺障害診断書を作成できるのは医師のみですので、万が一に後遺障害が残ってしまっても、診断書を作成することができます。

当院では交通事故を専門に扱っている弁護士との連携体制を整えております。交通事故の対応について不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。弁護士をご紹介させていただきます。

西郷整形外科リハビリクリニックでの治療について

診察・検査

整形外科医が診察を行い、必要に応じてレントゲン、超音波検査などの画像診断を行います。

交通事故での症状は、画像診断のみでは判別できないことがありますので、動作分析、姿勢の異常なども含めて判断し、治療方針のご提案を行います

リハビリテーション

疼痛部位をどの程度まで動かして良いのか、日常生活での注意点、自宅でのストレッチの方法など、患者様一人ひとりに合わせた治療プランを理学療法士から提供いたします。

物理療法

温熱療法、電気療法、牽引療法など症状に合わせて各物理療法機器を使用し治療を行います。

交通事故後の通院について

交通事故で整形外科を受診する際の、手続きのポイントを解説いたします。自賠責保険が適用される場合は患者様のご負担なく治療を受けることができますが、保険会社からの連絡が遅れると一時的に患者様が治療費を立て替えることになってしまいます。立替金は治療費の全額となっておりますので、最終的な支払額は0円となりますが、一時的に大きな負担となってしまいます。治療に専念できるよう、お早めの手続きを推奨しております。

- 保険会社や請求区分により異なる場合がありますので、あくまでご参考としてお読みください。

警察に連絡しましょう

交通事故後に警察への報告がないと、自動車保険を請求する際に必要書類である「事故証明書」の交付が受けられなくなります。

自動車保険会社に連絡し、当院に通院することを連絡しましょう

相手のある交通事故で被害者である場合は自動車保険会社を通して手続きをすることで、自賠責保険などを適用し、自身の治療費のご負担なく、治療を受けることができます。来院前や来院中に保険会社から当院に連絡があれば、初診からお支払いなく治療開始が可能です。なお、保険会社から連絡が来ていない段階で来院された場合は一度立て替え払いをいただき、後日保険会社から連絡が来たら返金させていただきます。

- 第三者(自分以外の人)による負傷の治療の場合、公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合 など)で治療を受けることも可能です。その場合、上記の公的医療保険当局に「第三者行為の届け出」が必要になります。詳細は本ページ下部のQ&Aをご覧ください。

- 通勤途中や業務中に交通事故に遭われた場合は、健康保険証が使用できないため労災保険も選択肢になります。自賠責保険を優先して適用されることが多いですがケースバイケースなので、職場への報告とともに、自動車保険会社にご相談ください。自賠責保険が適用されない場合は、労災保険を適用することになります。

同意書はお早めに保険会社に返送をしましょう

同意書がないと、医療機関は保険会社に診療情報を提供することができません。

診療情報が提供されない限り保険会社は治療費の支払いができませんので、同意書はお早めに返送しましょう。

また、同意書以外にも保険会社から送られてきた書類は必ず目を通し、返送が必要なものはお早めに手続きを進めましょう。

交通事故の治療費について

交通事故治療における治療費は、加害者の加入している自賠責保険等で支払われるため、基本的には患者様へのご負担はございません。

自賠責保険は車に乗るすべての方が入ることが義務付けられている保険です。

- 相手が自賠責保険に加入していても、任意保険は加入していない場合には、一旦被害者に負担が生じる事等もございます。詳細につきましては、弁護士にご相談ください。

よくある質問

- 症状が無い場合や軽度でも、すぐに病院を受診した方が良いのでしょうか?

-

すぐに病院を受診しましょう。

- 事故直後は、興奮しているので症状が感じにくいです。

- 事故後しばらく経ってから症状が強くなる場合もあります。

- 初めは症状がなく病院に行かずに、後から症状が出て受診しても「本当にそれば事故のせいか」と保険会社に疑われる可能性もあります。

- どのぐらいの頻度で病院に通院したら良いでしょうか?

-

症状があるうちは、週2回以上、継続的に病院に通院しましょう。

- 普段の日常生活が症状を悪くしてしまうことがあります。通院することで症状の軽減や日常生活においての注意点について指導が可能です。

- 通院が1ヶ月以上途絶えると、もう治療は必要ないとして保険会社からの治療費支払いが打ち切られる可能性があります。

- 継続的に通院していない場合、保険会社から治療費打ち切りを打診された際の延長交渉や、後遺障害診断書の作成に必要な症状や治療経過がかけません。

- 通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額されてしまう可能性もあります。

- 整骨院での加療と併用は可能ですか?

-

当院では整骨院での加療はお勧めしておりません。

- 整骨院での施術は、病院での治療に比べ、必要性を疑問視されやすいです。医学的な必要性に欠けるとみなされ、治療費の対象とならない可能性があります。

- 整骨院だけに通い続けた場合、「漫然と通い、不正な慰謝料請求をするつもりでは?」「単なる健康維持のためのもので、交通事故の怪我と関係ないのでは?」と疑われ、慰謝料を減額されたり、治療費を打ち切られたりする可能性もあります。

- 整骨院で施術をする柔道整復師は医師ではないため、後遺障害認定の審査を受けるための「後遺障害診断書」が書けません。

- 整形外科と治療院(整骨院・接骨院)の違いは何ですか?

-

整形外科には医師がおり、レントゲンなどの検査や薬の処方、注射・理学療法士によるリハビリテーションの処方が可能です。また、後遺症などの診断書を作成できるのも医師がいる整形外科です。

事故後に首や腰が痛いからといって、何となくマッサージを受けに接骨院に通い、なかなかよくならないと言って来院される患者様も多くみられます。交通事故での受傷の場合、やられたという被害者心理や、体の動かしすぎ、安静にしすぎなどの要因で疼痛が長引いてしまう場合があります。そのような場合は、単に疼痛部位のマッサージなどの消炎鎮痛処置を続けても改善がみられません。

事故直後からしっかり見通しを立てた説明を受けながら、回復に合わせて適切な運動療法を行っていくことが大切です。当院では医師と理学療法士が連携をとりながら、事故後の痛みが長引かないようしっかりとサポートしていきます。 - どれくらい治療費がかかりますか?

- 自賠責保険による補償になりますので、基本的には患者様負担はありません。ただし、過失割合が高い場合や、保険会社に連絡が取れていない場合は治療費が発生することがあります。

- 治療期間はどれくらいですか?

-

患者様によって大きく異なりますが、もっとも多い症状であるむちうち症は3~6ヵ月が基本的な治療期間になります。特に早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。

また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書を作成することもできます。- 整骨院などを併用すると後遺症診断書を作成できないケースがあります。

- 治療にはどのような保険が使えますか?

- 基本的には、自賠責保険と健康保険があります。一般的には自賠責保険による治療を行いますが、保険会社と協議をし、健康保険を使われて治療する場合があります。健康保険で治療を行う場合は、患者様が「第三者行為による届け出」を提出する必要があります。

- 第三者行為とは何ですか?

-

第三者(自分以外の人)による負傷のことを指します。例えば対人の交通事故、不当な暴力によるケガ、他人の飼い犬に噛まれた、といった場合です。このような場合に保険証を用いて治療を受ける場合は、公的医療保険当局に「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。

【注意点】

- 保険での治療中に示談が成立した場合、保険で治療を受けることができなくなる可能性があります。示談をするときは事前に公的医療保険当局までご相談をするようにしてください。

- 労働災害・通勤災害は労災保険の対象となり、保険証での治療が行えません。誤って保険証での治療を受けた場合は医療費の返還請求を行う手間が生じてしまいます。速やかに勤務先にご連絡ください。

- 今、かかっている医療機関から変えたいです

- 医療機関は患者様の意思で自由に変えられます。変更をご希望の場合は、保険会社に連絡し、その旨をお伝えください。

- 通院の途中で保険会社から治療費支払いの打ち切りを判断されたらどうしたら良いでしょうか?

-

治療が必要かどうかは医師の判断が尊重されるため、保険会社が決めるものではありません。それなに一定期間を経過したら治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

その理由は、保険会社は被害者の怪我の状況に関係なく、目安の治療費支払い期間を社内で決めていて、機械的に治療費打ち切りの判断をしているからです。

例えば、むちうちなら3か月といった感じです。治療費打ち切りの打診があった場合は、まずは医師に治療を続けるべきか確認しましょう。治療が必要であれば、医師の意見書をもとに、治療費打ち切りの延長を交渉が可能です。

たとえ治療費の支払いが途中で打ち切られても、以降の費用を立て替えつつ治療を続け、示談交渉時に立て替え分を請求することも可能です。ですが、治療費打ち切り以降の立て替え分をどれだけ回収できるかは示談交渉次第です。

治療費が打ち切られ、以降の費用を立て替えることになったら、一度弁護士に相談した方が無難です。その場合は、当院で提携している弁護士の紹介も可能です。 - 通院の途中で保険会社から症状固定による後遺症診断書の作成を勧められたらどうしたら良いでしょうか?

-

症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものです。まずは医師に相談しましょう。

治療が長くなってくると、保険会社から「治療が長くなってきて症状が残ってしまうようなら、医師に相談して後遺症診断書を作成してもらって下さい」と言われることがあります。

それを承知の上で、保険会社が打診してくる理由は、後遺障害診断書の作成=症状固定(治療を継続しても改善が見込めない状態)を意味しており、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴い生じる損害への補償」は原則として終了することになり、傷害分の損害に対する補償を終了させることが出来るからです。 - むちうちで可能性のある後遺障害はどのようなものですか?

-

むちうちでは、後遺症が残ることがあります。後遺症が残ったからと言って必ずしも後遺障害残存に対する補償を受けられるわけではありません。単に痛みやしびれが残存しているだけでは後遺障害認定されない場合がほとんどです。

むちうちは、以下のような状況の場合に後遺障害14級9号または12級13号に認定される可能性があります。【14級9号】

- 局部に神経症状を残すもの

- 事故直後から入通院を継続している(目安として6か月以上)

- しびれ・痛みなどの症状が一貫して継続している

- 神経学的所見から、後遺症の存在が医学的に推定できる

【12級13号】

- 局部に頑固な神経症状を残すもの

- 14級9号の認定基準に加えて、CTやMRI、レントゲンといった他覚的所見で異常が認められ、医学的・客観的に後遺症の存在を証明できる

- なぜ弁護士さんにも相談した方が良いのでしょうか?

-

当院では以下の理由から、弁護士さんの介入をお勧めしております。

- 慰謝料の増額が見込める(保険会社が掲示してくる低い基準では無く、一番高額の弁護士基準を用いた慰謝料の算出が可能)

- 保険会社とのやり取りを任せられる(保険会社とのやりとりで発生する手間やストレスがない)

- 保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなる(自分での交渉には限界がある)

- 通院頻度や治療費打ち切りへの対応も相談できる(慰謝料額にも影響する大事な部分)

- 適切な後遺障害等級認定を受けられる(後遺障害の慰謝料・賠償金の有無・金額に影響)

ほとんどの自動車保険についている弁護士特約によって、弁護士費用はかかりません。 当院で提携している弁護士の紹介も可能ですので、希望する方は診察時にお申し出下さい。